Pécheur de sons : entretien avec Félix Blume

par Ana Wegner

Cet entretien a été publié dans la revue Alternatives théâtrales #146 avril 2022.

https://www.alternativestheatrales.be/catalogue/revue/146

Artiste sonore, pédagogue et ingénieur du son pour le cinéma, Félix Blume place l’écoute au centre de son travail et développe depuis de nombreuses années une ouvre protéiforme, entre pièces sonores, vidéos et installations qui invitent à modifier notre perception de l’environement au travers de la matière sonore. Il vit entre la France, le Mexique et le Brésil.

Lors d’une conférence au Centre Pompidou[1] tu évoquais l’idée de brouiller les frontières de ce qui relève de l’artistique et ce qui relève de la technique dans les métiers du son, pourrais-tu développer un peu plus cette question ?

C’est curieux : lorsque je fais une création sonore, je suis considéré comme un artiste et lorsque j’exerce en tant qu’ingénieur du son pour un film réalisé par quelqu’un d’autre comme un technicien. Il y a un changement de statut alors que pour moi toutes ces activités sont la continuité d’une même démarche. J’aime beaucoup le terme « sonidista » utilisé en Amérique Latine hispanophone pour désigner celui qui travaille le son comme une matière sans distinguer le technique et l’artistique. Un peu comme « peintre » qui peut désigner à la fois celui qui utilise la peinture comme matériel de création et celui qui peint un mur. Il n’y a pas une traduction en français pour « sonidista », parfois on utilise « sondier » dans le milieu des arts du spectacle, mais ce mot a une connotation purement technique. J’aime l’idée de travailler le son comme une matière. Une même prise de son peut aussi bien être considérée comme technique ou artistique selon le contexte de son écoute. Plus que l’acte de l’enregistrement, c’est l’acte de l’écoute qui détermine le statut d’un son. L’artistique n’est pas dans le faire mais plutôt dans la réception. Je considère mon travail d’artiste sonore ou d’ingénieur du son comme n’étant qu’un point entre un son qui existe par lui-même et les personnes qui vont l’écouter. Ces sons ne m’appartiennent pas. Certes, je les ai enregistrés avec mon microphone et j’ai choisi le moment de le faire : dans l’acte d’enregistrer, de choisir un son, d’en faire un montage ou de faire une création sonore il y a, bien entendu, une dimension subjective, mais finalement je ne suis qu’un passeur entre différentes réalités et certaines oreilles, certaines écoutes possibles. L’objectif pour moi c’est que l’auditeur de mes pièces sonores puissent sortir dans la rue le lendemain et écouter autrement les sons de leur propre environnement. Plutôt que d’inviter l’auditeur à « dévorer » des paysages sonores, je préfère l’inviter à écouter le monde qui l’entoure et à vraiment l’écouter, sans essayer d’annuler ou d’évacuer tout ce qui pourrait être considéré comme étant de la pollution sonore, comme quand on met un casque dans le métro pour créer une barrière avec le monde réel. On s’attache souvent à la question de l’architecture ou à la culture par rapport à un lieu ou à un pays, mais on se pose assez peu la question du quotidien sonore d’un lieu, il y a plein de sons qui sont disparus et plein d’autres qui surgissent et on ne se soucie pas d’en prendre conscience. Alors que l’écoute est justement quelque chose qui peut nous aider à comprendre l’Autre et les Autres. En pensant les Autres pas forcément comme des humains mais comme des êtres en général. Ce qui me tient à cœur c’est qu’une écoute puisse dépasser le sonore.

Le point de départ de ta démarche artistique multimédiatique était le cinéma ?

C’est par la musique que je me suis intéressé au sonore, j’ai pratiqué la percussion classique pendant dix ans au Conservatoire. J’ai choisi de faire un BTS audiovisuel avec l’idée de travailler pour la sonorisation des concerts mais je me suis assez vite rendu compte que le rythme de vie de ce métier ne me convenait pas. J’ai alors enchaîné avec une formation à l’INSAS – Institut Supérieur des Arts, une école de cinéma à Bruxelles, en option son. En en sortant en 2008, j’ai commencé à travailler comme preneur de son principalement pour des documentaires et assez rapidement j’ai pris cette « étiquette » du preneur de son, un peu aventureux, pour des projets dans des pays lointains. En 2005, j’étais parti dans un petit village au Mali pour travailler sur un premier projet – un documentaire sur les peuls. La rencontre d’une réalité complètement différente fut un choc et la qualité d’écoute que ce dépaysement a provoqué en moi était une expérience si forte que j’ai voulu la retrouver. Le fait de pouvoir rencontrer des lieux, l’Autre et d’apprendre à travers le sonore est quelque chose qui a beaucoup marqué mon travail.

Félix Blume en compagnie de Colin Lévêque sur le tournage de Chernobyl 4 ever de Alain De Halleux (Ukraine), 2010.

Dans quelle mesure ces aller-retours entre différentes espaces géographiques ont impacté ta propre écoute ? La relation qu’on peut avoir avec le bruit, par exemple, n’est pas du tout la même au Mexique, au Brésil ou en France.

Je pense que le statut d’étranger, le fait d’arriver dans un endroit qu’on ne connaît pas change nos habitudes y compris par rapport à l’écoute. C’est la même idée qu’avec le bruit du frigo : on s’y habitue et l’on ne l’entend finalement que quand il s’arrête. Lorsqu’on va dans un autre endroit tout d’un coup on se dit « Ah, oui, là il y a tel oiseau » ou « il y a telle ou telle chose qui manque » parce que les sons ont changé. On ne questionne pas son environnement sonore quand on est dedans, ce n’est qu’à partir du moment où celui-ci change qu’on prend conscience du nouveau et de l’ancien. Cet aspect est très présent dans Los Gritos de México (2014). Quand j’étais à Mexico, je vivais en plein centre avec tous ces vendeurs qu’on entend dans cette création sonore. Avant ça, je vivais à Bruxelles où il y a ce silence un peu partout. Le contraste avec Mexico pouvait me donner l’impression d’une ville morte quand j’y revenais. J’ai pris ainsi conscience de l’identité sonore d’un lieu : quels sons me font penser que je suis à Bruxelles ? Est-ce qu’il y a une marque sonore de cette ville ou de ce lieu que j’habite ? Quand j’arrive à Mexico city au contraire, une seule minute d’enregistrement contient déjà assez d’éléments sonores pour reconnaitre la ville. Mexico City a une forte identité sonore mais peut-être que les personnes qui y vivent, entourées par tous ces vendeurs, ne s’en rendent pas compte parce que cela fait partie de leur quotidien. Le fait de voyager permet de travailler cette écoute du détail et des différences.

Il y a une dimension pédagogique forte dans ce que tu décris, comment envisages-tu ces pédagogies de l’écoute dans un sens plus large y compris lorsque tu enseignes ?

Depuis 2015 j’enseigne dans différentes institutions destinées à des professionnels ayant déjà une pratique du son (à Phonurgia Nova en France, dans des écoles de cinéma ou ateliers en Italie, en Suisse, en Belgique, au Mexique et au Chili, etc.). Mes cours, dans ces contextes, consistent à transmettre des techniques d’utilisation des outils tout en se posant la question du partage d’une sensation sonore à travers eux. Mais les outils les plus importants pour moi sont finalement les oreilles et la manière dont on écoute. Cette écoute ne dépend pas forcément de la qualité de nos oreilles mais plutôt de ce qui se passe derrière les oreilles, c’est-à-dire, de la façon dont on interprète le son – ce qui s’enrichit tout le temps, même si avec l’âge les oreilles marchent progressivement moins bien. Entre ma propre formation et mon expérience professionnelle, j’ai une maîtrise assez solide de la technique – et de nos jours il faut aussi toujours être en train d’apprendre constamment à utiliser des nouveaux outils – qui rentre bien entendu aussi en compte lorsque j’anime une formation. Mais je connais aussi les limites de la technique et ce qui m’intéresse c’est de ne pas la considérer comme une barrière, de se poser plutôt la question de ce que ces outils nous racontent.

Certains de mes projets artistiques ont aussi une dimension pédagogique. Pour l’installation sonore Doors of listening (Portes de l’écoute) par exemple j’ai travaillé avec des migrants demandeurs d’asile. L’idée était de faire une installation avec une douzaine de portes installées de façon permanente dans le Klankenbos (Bois des Sons) à Pelt, en Belgique. Chacune des portes vibre avec un son et lorsque quelqu’un passe devant, on peut y coller son oreille et écouter les histoires et les sons captés, choisis, montés et diffusés par les réfugiés. Selon les propositions de ces derniers, je leur enseignais une technique d’enregistrement et les laissais les capter eux-mêmes ou bien si c’était plus complexe nous faisions la prise de son ensemble. Beaucoup de mes projets participatifs passent par la nécessité de pouvoir apprendre à l’autre de manière plus ou moins basique l’utilisation d’appareils d’enregistrement et la pratique de la captation d’un son.

L’invitation à une écoute active est aussi présente dans mes installations sonores. Je pense par exemple à Coro Informal (2016), créé avec Daniel Goldínez Nivón, une œuvre qui partait de Los Gritos de México et que j’ai transformée en installation sonore pour la Fonoteca Nacional à Mexico. Mon idée était de mettre les sons de chaque marchand qui crie dans la rue à l’intérieur de petites boîtes à musique que le public peut ouvrir ou fermer selon ses envies, créant ainsi des chœurs différents selon les combinaisons. Si l’auditeur n’ouvre qu’une seule boîte, il se focalise sur l’écoute d’une voix unique dans des conditions qu’il ne peut pas avoir dans les rues de Mexico. S’il en ouvre plusieurs en même temps, il compose son propre paysage sonore sachant que plus il y a de boîtes ouvertes, plus la sensation sonore se rapprochera de celle qu’il peut réellement avoir dans ces rues commerçantes de Mexico.

Les captations vocales sont très importantes dans ton travail, la richesse des sons des voix mais aussi des récits qu’elles portent. Comment envisages-tu ce rapport entre voix et microphone ?

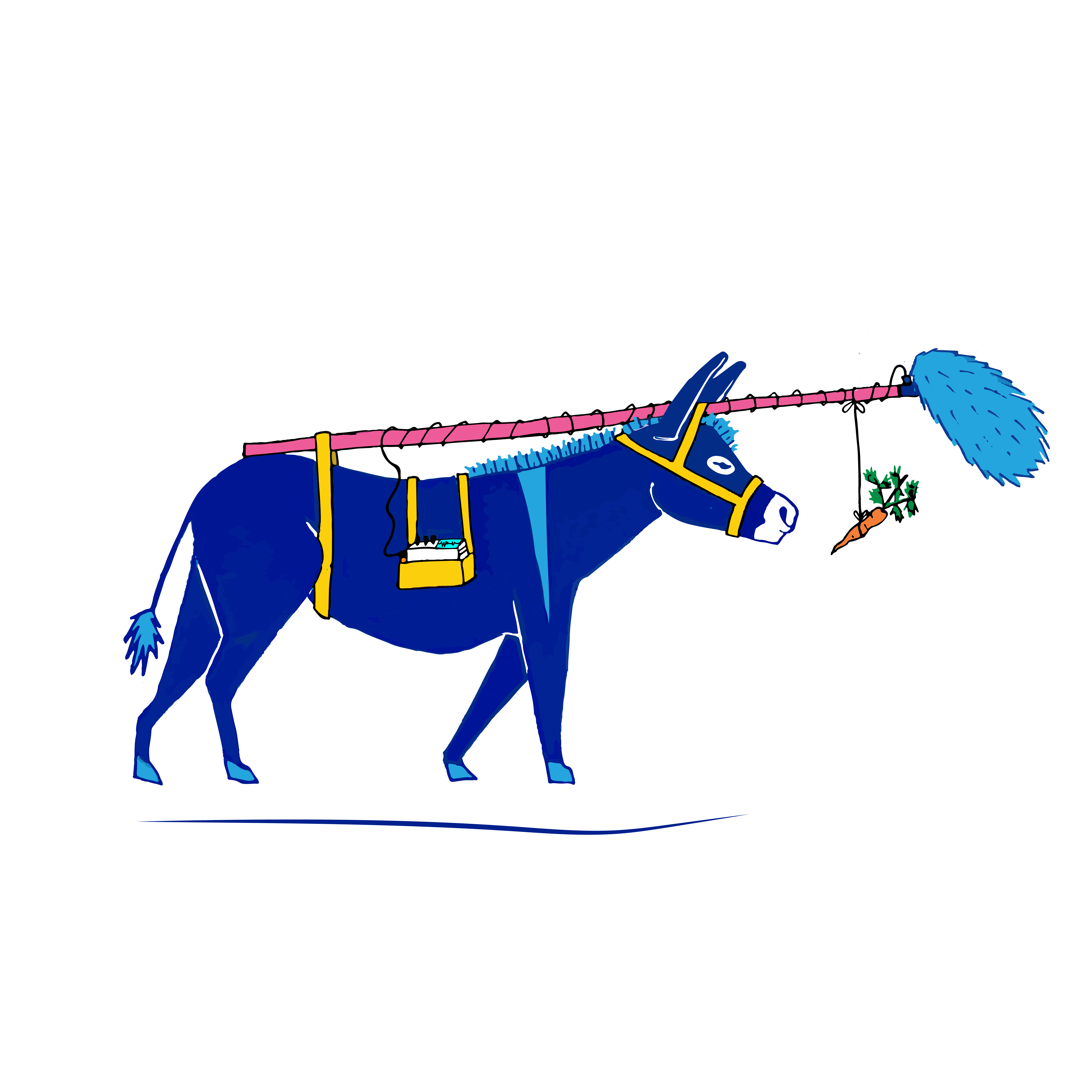

Le microphone est un récepteur. Même si un micro est directif et qu’on oriente le micro dans une certaine direction, on sait tous qu’à partir du moment où l’on fait une prise de son, le micro capte aussi le son qui était dans la direction opposée. Le micro reçoit tout ce qu’on veut bien lui donner et les sons qui sont autour. Autant avec l’image on peut se restreindre à un cadre (si je me tourne dans une direction pour prendre une photo, le hors-champ n’apparaîtra pas), autant avec le son on reçoit sans forcément pouvoir guider ou pouvoir capter seulement un détail. Le preneur de son a beau essayer de viser un son, il reçoit ce qu’on veut bien lui donner. C’est un pêcheur de son plutôt qu’un chasseur qui guette sa proie et la vise. Ce geste de viser ne fonctionne pas dans la prise de son. Nous travaillons plus comme un pêcheur qui ne sait pas à quel endroit précis il va trouver quelque chose. Il place son hameçon et puis il attend de voir quel poisson va venir – et peut être qu’aucun poisson ne viendra.

La voix et le récit sont des questions très présentes depuis mes premiers travaux. Dans Terre de feu, les voix de ces bergers ont même été le moteur principal, ce sont elles qui m’intéressaient dans ce paysage sonore car elles racontaient beaucoup de choses, au-delà des mots qui définissent le monde de façon plus fermée. Lorsqu’on entend le mot « mouton », cela renvoie à un animal alors que quand on entend le cri de ces bergers, cela dit quelque chose de l’animal, de la situation, du lieu où cette voix résonne et de la personne qui l’a émis. La voix raconte énormément et, surtout, elle ne ment pas. La voix est sincère avec les gens, avec les lieux ou avec le dialogue qui peut être créé entre humains et non-humains, entre les personnes qui habitent un lieu et le lieu. J’aime bien cette idée de dialogue qui ne se fait pas forcément avec la voix mais qui commence par la voix.

C’était un peu différent avec Curupira, bicho do mato et Luces del Desierto : j’enregistrais la voix non plus seulement comme élément sonore mais pour ce qu’elle racontait. Tout en essayant quand même de faire en sorte que les mots et le texte ne définissent pas trop les choses pour laisser le plus de place possible à l’imaginaire. Quand on m’a raconté ces phénomènes [la légende de la Curupira ou les lumières du désert, ndlr], les personnes utilisaient leur voix pour décrire bien sûr mais ce qui m’attirait c’est que tous ces discours laissaient une grande place à l’auditeur pour qu’il se fasse sa propre image. La description se fait à travers une sorte de polyphonie de voix et c’est elle que je veux capter, cette polyphonie. La voix de la tradition orale est encore plus précieuse de nos jours où l’on a l’impression que tout est accessible sur internet. Alors se dire qu’il y a encore des choses qui résistent et que l’on peut uniquement transmettre par l’oral, c’est essentiel.

Dans ces deux œuvres, la dimension du mystérieux et de l’invisible est très forte, ce qui est accentué par le sonore. La peur par exemple est plus liée au sonore qu’au visuel. On peut fermer nos yeux pour ne pas voir mais on ne peut pas fermer nos oreilles.

Le mystérieux et le sonore partagent l’invisible. Ce qu’on ne voit pas, c’est tout ce qu’on peut imaginer. L’impalpable est le point en commun entre le sonore et le mystérieux. Les animaux non plus ne peuvent pas fermer leurs oreilles : on trouve beaucoup d’animaux aveugles mais il n’y en a pas beaucoup qui sont sourds. Les oreilles sont là pour protéger et c’est pourquoi elles restent toujours « ouvertes ». Il faut pouvoir écouter si une bête arrive par derrière pour nous attaquer. C’est tout l’enjeu aussi de l’enfant qui a peur dans le noir. Et c’est la même chose pour les endroits très bruyants et le stress que cela peut créer chez certaines personnes : l’excès de bruit empêche toute possibilité d’écoute et d’identification d’un danger. Quand j’effectue des exercices d’écoute dans l’espace public, j’invite d’ailleurs les participants à se bander les yeux pour que l’écoute (re)devienne instinctive. Qu’on le veuille ou non et même si on se trouve dans un endroit où l’on ne sait qu’aucun tigre ne peut surgir, il y a toujours une part d’écoute instinctive qui reste alerte et qui peut générer de la peur.

Curupira, bicho do mato est un film qui s’est imposé de lui- même, je suis vraiment dans un petit village en Amazonie pour enregistrer des sons. J’enregistre des sons du village, de la forêt et les gens du village ont alors commencé à me raconter des histoires. La première personne à me parler de ces phénomènes sonores était Vitor qui m’a dit « moi, j’ai déjà entendu plusieurs fois la Curupira ». Je lui ai demandé « et tu l’as déjà vue ? » Il m’a répondu que la seule personne du village à l’avoir vue était Antonio, qui n’est jamais revenu de la forêt. À partir de là, j’ai senti qu’il y avait un phénomène sonore et mystérieux. Et quand j’ai demandé à d’autres personnes de m’en parler, je me suis rendu compte que chacune avait sa propre vision, son propre récit du phénomène sonore alors j’ai récolté cette matière, sans vraiment savoir ce que j’allais en faire. J’ai réalisé Curupira, bicho do mato dix ans après avoir fini mon école de cinéma. Ces dix années sont peut-être le temps qu’il m’a fallu pour arriver à faire le contraire de ce que j’avais appris : débarquer quelque part avec un micro sans avoir aucune idée de ce que j’allais pouvoir trouver.

Félix Blume sur le tournage de Au-dela de l’Ararat de Tülin Ozdemir (Turquie), 2012. Photo de Faruk Bicici.

[1] Félix Blume – Invitation à l’écoute, dans le cadre de Ciné-conférences : sur le documentaire, Centre Pompidou, le 03 novembre 2021.