Field recording sur tous terrains. Entretien avec Félix Blume

par Par J-Kristoff Camps

Cet article a été publié dans la revue Revue et Corrigé de mars 2024

Félix Blume est né et a grandi à Azillanet, petit village du Minervois dans le département de l’Hérault. Puis il a voyagé et vécu dans divers pays d’Amérique latine, avec ses micros, son enregistreur et son casque. Depuis peu il s’est réinstallé à Azillanet et c’est dans un village voisin, Fabrezan – village de naissance du poète Charles Cros inventeur du paléophone (dont le phonographe de Thomas Edison est une copie) — que nous nous sommes rencontrés, fin 2023, pour cet entretien.

APPRENDRE EN FAISANT

J-Kristoff Camps — Il n’y a encore pas si longtemps tu vivais entre la France, le Mexique, le Brésil, et aujourd’hui nous trouvons dans le village de naissance de l’inventeur du paléophone : y vois-tu un symbole ?

Félix Blume — Je ne me sens pas héritier de Charles Cros. ni du phonographe, mais je trouve cela plutôt marrant que c’est soit dans un petit village proche d’où j’ai grandi que cette machine ait été inventé, et avec elle cette possibilité d’enregistrer des sons et de les reproduire: c’est plus un clin d’œil qu’une filiation. Ce qui est chouette c’est de se retrouver à Fabrezan à l’occasion du Son Miré*, festival d’électroacoustique et de création sonore organisé par le GRECA, association dirigée par André Dion, avec lequel j’avais fait un stage de fin de 3e. Alors, me retrouver ici 20 ans plus tard, oui, c’est vraiment chouette.

La figure de Charles Cros ne t’a pas inspiré directement (quoique dans un imaginaire inconscient, peut-être), mais il y a donc ce stage : l’as-tu fait par hasard ?

J’ai fait mon stage ici par coïncidence. Le son m’intéressait. Je voulais travailler dans le monde de la musique sans être musicien. Pendant 10 ans j’ai fait des études au conservatoire de Narbonne, en percussions classiques avec répétitions d’orchestre, jazz band, chant choral, solfège. Le professeur Thierry Gomar ouvrait aux musiques baroques et contemporaines. Je voulais être ingénieur du son, particulièrement sonorisateur. Je n’étais pas attiré par l’idée d’être enfermé dans un studio. Ensuite j’ai fait des études techniques de son : un BTS audiovisuel à Toulouse, puis dans une école de cinéma, l’INSAS à Bruxelles. L’envie de création sonore est arrivée bien plus tard. Même, après avoir travaillé comme ingénieur du son. Petit à petit, le son a pris la place de la musique.

Lors de tes débuts comme ingénieur du son, tu ne connaissais donc pas spécialement la musique électroacoustique ?

Je connaissais un peu la musique électroacoustique, via le conservatoire, via les concerts du Son Miré, mais je n’en écoutais pas spécialement. Je ne savais même pas que le field recording existait, mais je faisais des prises de sons de terrain. Quand je l’ai appris je me suit dit : « Ah ça existe ! Alors je vais continuer à en faire. »

En découvrant ton travail, j’avais imaginé que tu étais passé par une école des Beaux-Arts !

J’ai la chance de ne pas avoir fait les Beaux-Arts. Je dis cela en rigolant… J’ai fait une école du cinéma, et il m’a fallu 10 ans pour désapprendre ce que j’y avais appris. En revanche, j’ai travaillé comme ingénieur du son dans le cinéma, mais aussi dans le monde vidéo de l’art contemporain, ce qui a créé cette ouverture, et j’aime ça : apprendre en faisant.

De ce que j’ai pu voir, je remarque des qualités de fabrication indéniables.

Mon père est forgeron. Et dans sa famille, il y a des orfèvres. J’ai été baigné dans une pratique manuelle, sur une matière qui résiste.

DÉBUTS : LE PRINCIPE DU POURQUOI PAS MOI ?

De quand datent tes premières créations ?

J’ai réalisé mes premières créations en 2012. Et puis, en 2015, on m’a invité pour les montrer dans des musées. Alors je me suis dit que si on m’invitait à travailler dans des musées, il ne fallait pas seulement travailler avec des sons, mais aussie jouer avec un espace : comment l’utiliser, comment le remplir … ? Et puis en 2018, on m’invite à faire un projet en Thaïlande . Je l’ai appelé Les rumeurs de la mer. C’estait mon premier projet sans sons enregistrés, sans micros, sans haut-parleurs: là, la question qui se posait était celle de l’écoute, de l’invitation à l’écoute. Faire un projet sans micros, sans ordinateur, juste avec mes mains, c’était comme une respiration. J’ai mis des flutes et des bambous dans l’eau et j’ai essayé de les faire sonner. Alors que je n’y connaissais rien, ni en flute ni en bambou, j’ai été vu comme un spécialiste. Plus tard au Chili, pareil, on m’a pris comme spécialiste des grillons alors que je n’y connaissais rien. Chaque projet est l’occasion de me documenter, d’expérimenter sur un terrain que je ne connais pas. Et c’est excitant pour moi.

Peux-tu évoquer des gens, des œuvres qui t’ont marqué dans ta démarche, ton imaginaire ? Tu dis que tu n’y connais rien, mais toutes ces pratiques ont quand même une histoire, qu’il y a peut-être besoin de connaitre, on ne réinvente pas tout. Je lance quelques noms qui me semble pouvoir en être : Alan Lomax, Yann Parenthoën, Peter Cusack, Luc Ferrari, François Musy, Steve Reich avec Pendulum music, Daniel Deshays, Francisco López, Athanasius Kircher, Max Linder, Harold Loyd, Nicolas Bouvier…

Je n’ai pas une connaissance académique de l’histoire de ces pratiques,, mais je suis curieux et j’ai rencontré des œuvres qui m’ont marqué, bien sûr. Alan Lomax, je connaissais son travail de collectage de musiques, qui m’a séduit. J’ai affectué un collectage en écho à son travail, sur les fanfares funéraires à Port-au-Prince, en Haïti. J’aime aussi les création sonore de Chris Watson, qui est ingénieur du son à la BBC : il a publié des disques sur le label Touch, et cela a été important pour moi de découvrir qu’on pouvait faire des disques avec des enregistrements, et des disques que les gens écoutent. Quelques années après la fin de mes études, j’ai découvert Yannick Dauby, les créations sonores d’Arte Radio, puis Ray Murray Schafer. Je connais davantage le versant paysage sonore que la partie musique électroacoustique, même si aujourd’hui les compositions peuvent être assez proches. Et j’ai aussi travaillé avec des artistes vidéastes, avec Francis Alÿs par exemple : la prémière fois, c’était en 2009, à Mexico, et cela a été une ouverture. Un de ses projets les plus connus, datant de 1997, est Sometimes Making Something Leads to Nothing (Parfois on fait quelque chose et cela ne mène à rien): il pousse un bloc de glace dans les rues de Mexico, pendant plusieurs heures, et progressivement le bloc de glace disparait. Je me suis dit que si quelqu’un a pu faire cela, alors je peux aussi proposer des choses, comme planter des bambous dans la mer ou enregistrer des grillons. Il faut juste y croire – y croire et le faire bien. À partir de 2016, j’ai commencé à donner des stages de prises de son avec pour orientation « comment raconter des choses avec des sons », j’ai fait des recherches pour alimenter ces stages, et c’est à cette occasion que j’ai découvert Luc Ferrari (pourtant j’avais déjà écouté sa pièce Chantal, dont le «modèle» était un villageoise de l’Aude), Yann Paranthoën, Peter Cusack, Francisco López… des gens importants dans le milieu du field recording. Daniel Deshays, j’ai découvert ses réflexions assez tard; il a cette idée d’expérimenter avec l’inconnu.

Death in Haiti: Funeral Brass Band & Sounds of Port-au-Prince

Cela confirme qu’en devenant professeur, on apprend plus que l’on transmet ! Tu présentes des œuvres dans des galeries ou via des galeries en extérieur, tu réalises des œuvres sonores, des films, tu as un site quasi interactif. Ton champ de pratiques est large. Tu te définirais comment ? Ceci sans vouloir t’enfermer dans une case, évidement.

Félix Blume : Oui, il y a des cases. Si tu es monteur son, tu es monteur son et tu ne peux pas faire de prise de son. Heureusement, cette fragmentation des métiers explose: dans la vraie vie, on peut être secrétaire et maraîchère, ou costumière et éleveuse de chèvres. C’est bien de sortir des cases et on peut être dans plusieurs cases. Si je devais me présenter ici au café de Fabrezan, je me présenterais comme ingénieur du son ou preneur de sons, parce que les gens comprennent ce que c’est, et c’est rassurant. Artiste sonore personne ne voit de quoi il s’agit… En Amérique latine, pour qualifier quelqu’un qui travaille avec le son, que ce soit au cinéma ou à la radio, on parle de sonidista. Quand je travaille pour quelqu’un je suis ingénieur du son ; quand c’est un projet pour moi, on me présente comme artiste sonore. Pourtant moi, j’ai l’impression de faire la même chose, je suis aussi créatif quand je travaille pour quelqu’un. La frontière n’est pas si claire entre les deux statuts. Y a-t-il une frontière claire entre un peintre en bâtiment qui fait des murs blancs et un artiste peintre qui fait des monochromes ? La technique peut être poétique: c’est ce que j’ai essayé de montrer dans mes premières vidéos avec cette figure de l’ingénieur du son.

Tout à l’heure tu as dit : « J’ai fait une école du cinéma et il m’a fallu 10 ans pour désapprendre ce que j’ai appris dans cette école ». Est-ce que tu peux préciser ta pensée ?

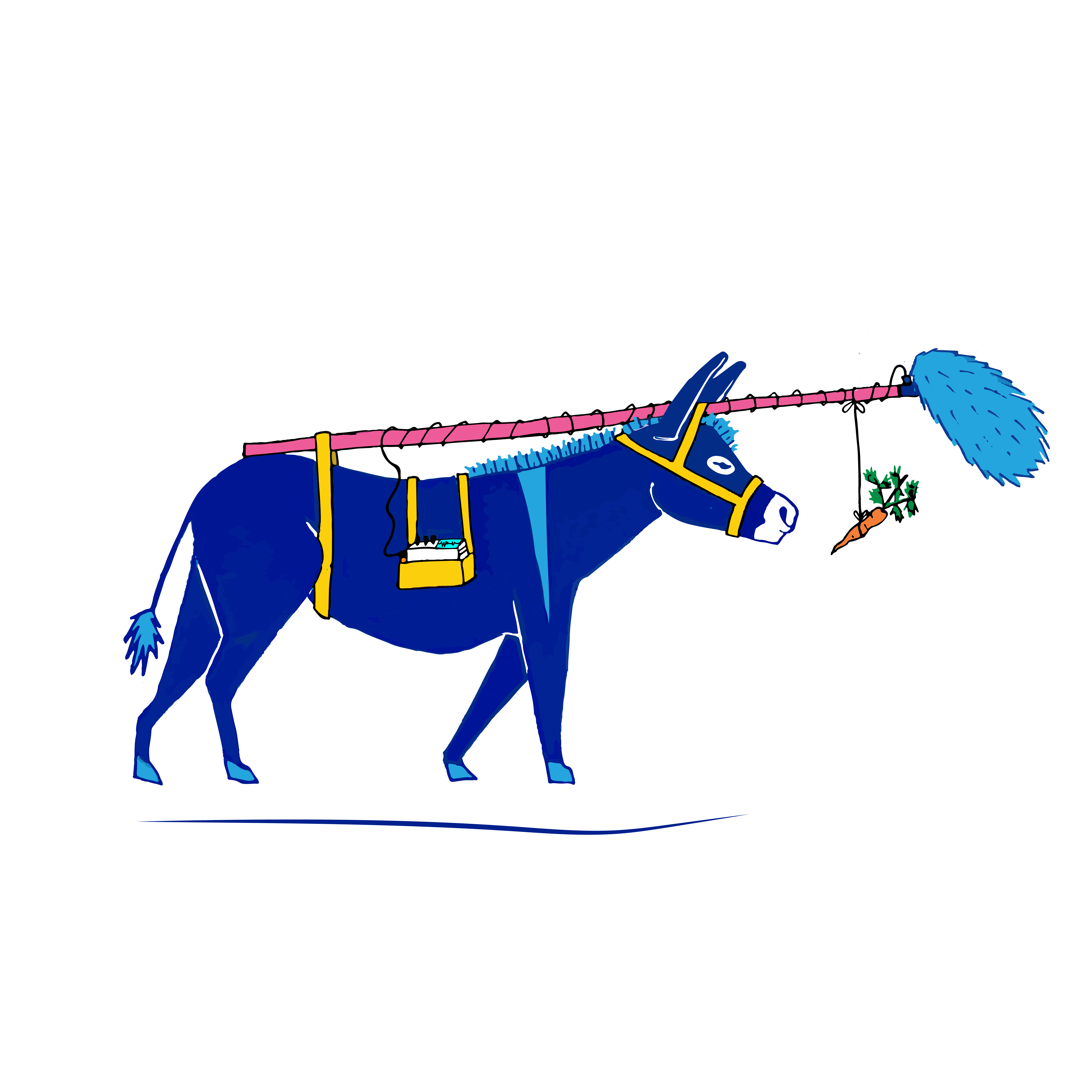

Dans les écoles de cinéma, on apprend à penser avant de faire. À dire avant de faire. Quand je suis arrivé dans cette l’école, l’un des premiers exercices consista à passer des semaines à trouver un sujet, réfléchir à ce sujet, savoir ce que l’on voulait dire, à écrire ce projet… et enfin on pouvait partir avec une caméra Bolex, avec le métrage de pellicule pour 10 minutes d’images et un Nagra avec 15 minutes de sons possibles à enregistrer. C’est un exercice intéressant. Mais moi une fois que le projet est écrit, il ne m’intéresse plus, puisque justement, je sais déjà. Alors qu’on peut prendre son enregistreur et ses micros sans savoir ce qu’on va faire., et c’est beaucoup plus chouette. Cela n’empêche pas de chercher, d’être un chercheur qui n’a pas de sujet. J’ai pris conscience de cela avec mon film Curupira, bicho do mato, en 2018. J’arrive dans un petit village dans la forêt amazonienne avec mes micros. Cette figure de l’ingénieur du son est importante pour moi: c’est un prétexte pour être là. Quelqu’un qui vient pour ne rien faire c’est toujours un peu louche. Quelqu’un qui vient pour enregistrer des sons c’est peut-être tout aussi louche mais au moins on voit plus ou moins de quoi il s’agit. Les gens se disent : « Bon, ça a l’air sérieux ». On associe le gars à un scientifique fou, genre chasseur de papillons. Et sur place, petit à petit je m’interroge : qu’est-ce que j’allais faire avec ces sons ? D’autant plus que je fais tout cela sans aucune obligation d’en faire quelque chose: c’est une grande condition de la création de ne pas être forcé.

Ana, dans Curupira, bicho do mato

VIDÉOS : SONS SEULS

J’ai beaucoup apprécié ta série de 34 vidéos Son Seul / Wildtrack. J’ai aussi, dans le passé, travaillé comme ingénieur du son sur des tournages de fiction ou documentaires et j’imagine une genèse comme cela : Tu es preneur de son sur un film. Le soir après le tournage image, seul tu dois faire des sons seuls. Tu constates que ta posture est cocasse. Tu embarques la ou le cameraman pour te filmer. Puis parfois tu le mets un peu en scène.

En 2012, lors d’un tournage au nord du Chili, j’ai fait une première vidéo : nous sommes dans le désert d’Atacama, et il n’y a pas de sons. Enfin c’est ce qu’on croit, parce que j’ai pu le constater : il y a plein de sons. L’un des sons que je découvre est celui d’une canette de coca qui roule dans le désert de sel. Elle est poussée par le vent, et fait un son particulier sur le sel craquant. Comme elle se déplace, pour l’enregistrer, il faut lui courir après. Et le caméraman me dit : « Tiens on pourrait mettre la caméra, et filmer un ingénieur du son qui poursuit une cannette. » C’était un peu une blague. Mais de là, sont venues des règles pour les vidéos suivantes : un plan fixe avec un décalage entre le point de vue visuel et le point d’écoute. Et plus on est près avec le micro et plus on est loin avec la caméra, plus ce décalage est intéressant. Plus on est près avec le micro, plus on est loin avec la caméra, et plus ce décalage est intéressant. De là aussi est née la figure de l’ingénieur du son, avec sa perche et son micro. Quelqu’un qui fait quelque chose d’un peu louche, mais qui le fait sérieusement. Ces films sont des invitations à l’écoute. La vidéo est un support à l’écoute, ce qui va à l’inverse de l’idée que pour écouter il faut ne pas voir. Chaque film est un one shot. Il y a même les vidéos qui ont été faite à mon insu, comme celle du fouet dans l’Oklahoma. Il a aussi, effectivement, certaines des vidéos mises en scène, qui ne sont pas liées à un tournage.

- Son Seul / Wildtrack, Désert d’Atacama

- Son Seul / Wildtrack, Suisse

Tu pousses l’aspect burlesque dans ces vidéos: es-tu marqué par ce genre ?

Dans mon enfance, j’ai pu voir tous les Tati, les Buster Keaton, les Chaplin : forcement ce côté burlesque doit ressortir. J’aime ne pas me prendre trop au sérieux.

INSTALLATIONS ET INSTALLATION/ACTION

Tu proposes des installations en intérieur et aussi en extérieur : quel sens cela a pour toi de présenter des objets en extérieur ?

J’aime l’espace public parce que c’est un espace qui appartient à tout le monde, où donc on peut faire des propositions pour Monsieur et Madame tout le monde, pour des gens qui ne franchiraient la porte d’une galerie. Et puis faire des field recordings et les diffuser dans l’espace publique, ça ferme la boucle. Ça me fait penser à Disco pirata… À Mexico, des gens vendent des disques pirates dans le métro, par exemple les meilleurs hits de reggaeton : ils parcourent les rames du métro avec une enceinte assez puissante qui diffuse les 10 premières secondes des 100 meilleurs hits, en criant : « Sur ce disque vous avez ces 100 meilleurs hits pour 10 pesos ! ». En 2016, j’ai repris le principe, et j’ai vendu des disques de sons de métro dans le métro, des sons de la rue, dans la rue. J’avais une enceinte et faisais écouter les cris des vendeurs de rue, les cloches, les sons du quartier, et je proposais le disque pour 10 pesos.

Et… tu en as beaucoup vendu ?

Ce n’était pas un très bon business… Mais j’ai demandé conseil à des vendeurs de disques de salsa, qui m’ont dit : « Tu n’es pas sur la bonne ligne. Toi, tu es sur un produit intellectuel, va sur la ligne verte, la ligne de l’Université ». J’y suis allé, j’ai crié pendant plusieurs heures, et j’en ai vendu cinq ou six… Plus tard, j’ai refait l’expérience à Valparaiso au Chili, dans les tramways. Dans cette ville, c’était inusité, et je proposais les disques à des prix très attractifs, à prix coutant. Et j’ai eu un succès fou… Je trouve qu’il y a une curiosité bien plus grande pour l’inconnu au Chili ou au Mexique qu’à Fabrezan ou à Paris. Être l’étranger, de surcroit européen, bien sûr ce n’est pas anodin, mais au-delà de ça, la curiosité est plus grande.

J’ai lu ta bio et tu y décris ton processus créatif comme collaboratif incluant les communautés et l’écoute comme moyen de rencontre.

Je n’aime pas imposer quelque chose surtout quand je suis dans la situation d’étranger au lieu. Dans les faits, j’arrive avec une proposition. Et je vois comment le groupe peut se l’approprier, où est-ce que cela peut nous emmener, nous surprendre. Concrètement, on m’invite pour faire un projet, et moi je réponds que je veux le faire avec une communauté, un groupe existant. Parce que si on demande qui veut participer à un projet d’art sonore, on risque de se retrouver avec des artistes ou des spécialistes du field recording, et ce n’est pas ce qui m’intéresse. Prenons par exemple Feux de circulations sonores : en 2015, j’arrive à Valparaiso, où il n’y a pas de signaux sur les feux tricolores pour prévenir les aveugles du changement d’état du feu. Je propose à plusieurs personnes aveugles de réflechir avec moi sur les sons que leur indiqueront qu’ils peuvent traverser la rue. Je leur explique comment j’enregistre, et eux m’expliquent comment ils écoutent. Si j’avais posé la question frontalement, on m’aurait répondu : « mais j’écoute comme toi ! », alors que chaque écoute est singulière. Quel son fait sens ici ? Quels sons sont représentatifs du lieu ? Et on se retrouve à enregistrer à la mer, au port, dans un jardin… Et au bout du compte, le feu tricolore fait du son quand il devient vert pour les piétons. Cela permet de sensibiliser tout le monde au droit qu’on les personnes aveugles de transiter dans la ville. Et cela interroge aussi sur l’identité sonore du lieu, et sur ce que veut dire ajouter un son dans l’espace public, qui souvent en est déjà saturé. Un autre exemple : Doors of listening. On m’avait invité à travailler à Het Klankenbos, à Neerpelt en Belgique, un bois dans lequel il y a des installations, un lieu de land art. J’ai proposé une installation fait de portes, une douzaine de porte d’écoute. Écouter aux portes c’est mal vu, mais j’ai détourné cette idée en posant une question : « Qui sont ces voisins que l’on n’écoute pas ? ». Et on a travaillé avec un centre de demandeurs d’asile – qui sont ces voisins que l’on n’écoute pas. À mon arrivée dans le centre, j’ai fait une démonstration du procédé d’une porte que l’on peut écouter en collant son oreille dessus, et je leur ai demandé ce qu’ils voudraient y mettre pour faire « sonner » leur porte : une chanson, une recette de cuisine, un jeu dans les bois, un match de foot. Des habitants ont donné ou prêté leur porte. Cela a créé des liens. Je suis encore en contact avec quelques personnes de ce groupe.

Tu as beaucoup voyagé, et vécu hors de France. Qu’est-ce que cela a changé dans ton imaginaire ?

À Azillanet, dans mon entourage personne en voyageait. Moi-même je n’en avais ni l’envie, ni ne ressentais la nécessité. Le voyage s’est petit à petit imposé, par les biais du travail de preneur de son de films documentaires, jusqu’à une décennie de presque-nomadisme. C’est travailler qui m’a permis de voyager. Et de rencontrer d’autres cultures et d’autres façons de faire. J’étais l’étranger, et j’aime assez cette figure de l’étranger : elle donne le droit d’être différent et de regarder différemment le lieu, le droit à l’émerveillement du quotidien. Quand j’arrive en 2009 à Mexico, j’entends les crieurs de rue et je les écoute comme un chant. Et j’ai envie de transmettre cet état de découverte.

L’IMAGE SUPPORT DU SONORE

Je voudrais parler avec toi du visuel. Tu ne te décris pas comme plasticien, néanmoins le visuel semble important pour toi afin de séduire avec le son. Je fais référence à ton site, avec son archivage très soigné et ce talent de mettre en valeur tes projets par le visuel.

L’archivage et la documentation sont importants. Rapidement, j’ai senti le besoin d’être autonome et j’ai acheté un appareil photo, puis un appareil photo pour filmer. On est souvent dépendant : on attend longtemps les images, des mois pour le montage, je voulais être autonome. Un projet vit au-delà du moment où il est présenté, par la résonance, via la documentation qu’on en fait. La performance de Francis Alÿs et son morceau de glace n’a duré que 9 heures, et peu de gens l’on vu, mais par la documentation elle vit au-delà de l’action. A contrario, on peut aussi s’interroger sur des projets qui ont plus de résonance par la captation que dans la réalité de l’évènement.

Cela pourrait juste être le raconter? Ce qui laisse aussi place à l’imaginaire…

Oui, on pourrait seulement raconter par des mots, mais c’est difficile. Le visuel a un côté immédiat. Le projet Portes d’écoute, te le raconter demande 5 minutes ; avec une photo et deux mots : cela prend 10 secondes. Pour le projet Essaim, je te montre une photo et je te dis : « il y a 250 HP qui diffusent chacun le son d’une abeille », là que tu sois connaisseur en art sonore ou pas tu peux comprendre. Francisco López pense que pour écouter du son, il ne faut aucune perturbation visuelle. Moi je pense qu’il est possible d’utiliser le visuel pour inviter le sonore sur des terrains qu’il ne connaît pas. J’ai fait des films, mais ce sont plutôt des pièces sonores avec des images : du visuel pour amener à l’écoute.

Le risque existe que les gens écoutent sur des enceintes d’ordinateur de piètre qualité, dans des conditions qui ne favorisent pas la concentration, et passent complètement à côté de la proposition…

Je ne cherche pas toujours une écoute studio, ou dans l’idéal électroacoustique avec des enceintes d’excellente qualité. C’est chouette, mais c’est aussi très chouette si quelqu’un écoute sur les enceintes de son téléphone ou au casque dans le métro. Il est important que l’écoute ne soit pas réservé aux gens qui ont des bonnes enceintes ou une sorte de bagage culturel supposé nécessaire pour apprécier. Pour inviter quelqu’un à écouter, il ne faut pas forcement avoir de très bonnes enceintes. Le but c’est de changer notre perception.